『悠久たる時を往く』 創造の世

§ 三. 色織りの紀

[織り混ざる色と、太陽の誕生]

世界に流入した“原初の色”の帯は、互いに絡み合い、無数の色を作りあげていった。それまで色という概念が存在し得なかった世界は、美しく彩られるようになっていく。

また、色は魔力そのものを内包していたので、彩られた世界は大いなる魔力にも包まれることとなった。

“原初の色”が万物に内包されるようになると、物質は独自の色を放つようになった。これこそ我々が普段目の当たりにする色に他ならない。

そして万物に溶け込まずに、最後まで空に残った“原初の色”もあった。これらはやがて天高く上りゆき、偉大なるひとつの色を形成した。

それこそが“太陽”と呼ばれる、大いなる光である。

太陽は天球を巡るように運行を始め、世界に昼と夜の区別が生まれた。同時に、一日という概念もここから始まることになった。

創造されて間もない頃の太陽は、ある一定の日時ごとに(正しくは二十八日ごとに)その色あいを変えていたとされる。

(ただし、色織りの紀の終わり頃までには、“光”という一色に定まるようになった)

太陽の色は金色からはじまり、白、黄、緑、紅、紫、黒、紫紺、蒼、橙、光、銀となりふたたび金色に戻る。これら十二色の変化の周期はちょうど一年に相当した。また、色の期間ごとにひと月という概念が生まれた。

[ディトゥア神族への昇華]

さて、アリューザ・ガルドと名の付いた美しい地上は、アリュゼル神族の住まう大地となった。かつて古神達が住み、そして廃墟と化したタスを浄化したアリュゼルの神々は、その大地に新たに“フォルタス《光満つる宮》”という荘厳な宮殿を築きあげた。

一方で、始源の力の氾濫と、神々の戦いによって滅びかけた人間達は、新しいアリューザの神々からは遠ざかり、辺境で細々と暮らしていた。

かつては古神達に隷従していた人々だが、感情が芽生えてからは過去の悲しみと神々への恐怖にとらわれてしまったのだ。やがて人間達は自身の存在自体すらも悲しむようになり、滅びの一途をたどるようになった。

天帝ヴァルドデューンの后フルーウェンはこのことを大変悲しみ、神々と人間達が共栄できないものか、天帝に進言した。古神達を追放できたのは人間達の力があったればこそ、と考えていたヴァルドデューンは、人間達の長を呼び寄せ、話し合いを行うことにした。

それに対し、「アリューザ・ガルドとは神々のみが住まう地である」として、人間達を拒む神もいた。ヴァルドデューンの弟、ザビュールである。

ヴァルドデューンはザビュールをなだめたうえで、人間達の長をフォルタスに招いた。

人間の長はまだ若くはあったが、一族をうまく束ねていた。ひと月に及ぶ話し合いの結果、人間の長は神々の意思に深い感銘を受け、アリュゼル神族に対して心からの忠誠を誓った。

そして人間の長は、すべての人間をフォルタスに呼び寄せた。すべての神々とすべての人間達の前で、ヴァルドデューンと人間の長は宣誓を行った。これこそがはじめての誓いにして、永遠に朽ちることのない、“ディトゥアの誓い”である。

宣誓の後にはひと月に渡って宴が催されたという。歌や音楽、酒などが、この時はじめて世に出たとされている。

神々は各々の内包する色と魂を、一部ずつ人間に分け与えた。これにより人間は神族へと昇華することになった。

“護るもの”ディトゥア神族の誕生である。彼らの長は、ヴァルドデューン直々に名を頂いた。その名こそがイシールキア、すなわち“並びうる者のない導き手”である。

ディトゥア神族はこうして、アリューザ・ガルドを守護する神として存在することとなるのだ。

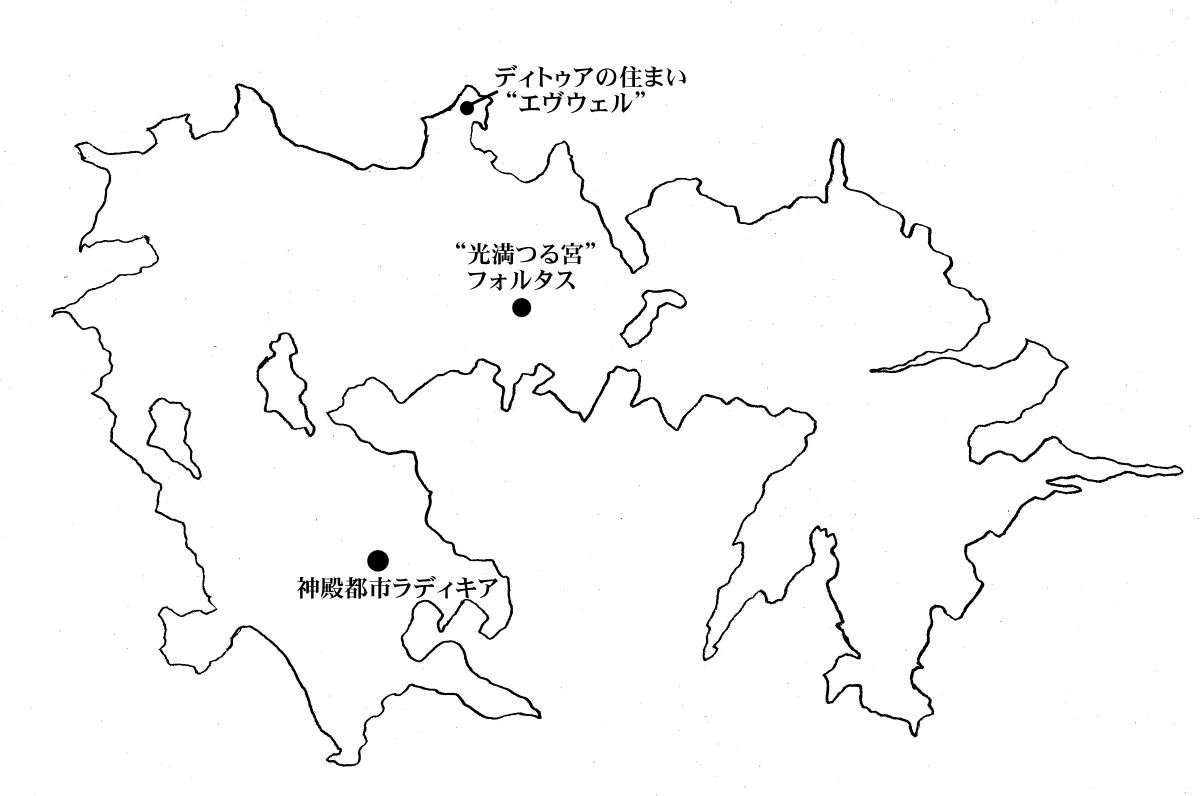

アリューザ・ガルド、本来の姿。

世界の果ての山々まで広がる海の中心にはひとつの大陸のみがあった。

のちに、大暗黒紀の凄絶な“神々の戦い”により、大陸は分断されてしまう。

[神々の繁栄と、ドゥール・サウベレーンの顕現]

アリューザ・ガルドでは神々の加護のもと、生命と自然とが創造されていった。アリュゼル神族が歩いた地は肥沃な大地となった。また神々の歌声は朗々と世界中に響き渡り、それは空気すらも感銘させ、雨や雪を降らせて大地を潤すのであった。

こうしてアリュゼル神族は世界を美しく彩らせながら、数多の生命達の理想郷を築き上げていった。

アリュゼルの住まう荘厳なる“フォルタス”は天空高く昇って全世界を見渡せる位置につき、世界の存在意義を紡ぎ続ける。一方で、ディトゥアは地上の館“エヴウェル”にてさまざまな事象を束ねていった。

ある時、アリューザ・ガルドの南西部の山々から大きな火柱が天高く上った。その炎はディトゥア達をたやすく寄せ付けず、三ヶ月に渡って燃え続けた。やがて炎が消えたとき、そこから異形の生命が姿を現した。

ドゥール・サウベレーン《龍》である。

最初のドゥール・サウベレーンは、名をイリリエンと称した。この深紅の龍王は次元を乗り越えるという禁忌を破ってまでして、アリューザ・ガルドに現れたのだ。そしてそれゆえにイリリエンは深く傷ついた。龍王はアリュゼル神族のひとり、レオウフィックによって介抱され、やがては互いに心を通わせるようになった。

美しい深紅の龍は、その身体が十分に癒えると、神々に申し立てた。

『“次元の扉”を解き放たれよ。さすれば事象界は地上と近しい存在となり、火が、水が、大地が、そして風が、この地にさらなる祝福と癒しをもたらすのだ』

“次元の扉”とは、世界の裂け目。アリュゼル神族がこの世界に進入してきた場所であるが、古神や混沌の流入を恐れて、それ以降固く閉ざされていた。

だが、それから幾千もの年を経て、アリューザ・ガルドの摂理は確定した。もはや太古の勢力が侵入できる余地などない。ヴァルドデューンとザビュールは互いに承諾し、レオウフィックに命じて“次元の扉”を開け放った。

火・水・土・風の事象界はアリューザ・ガルドと繋がり、イリリエンの言葉通り、世界はさらに美しく彩られていくのであった。火の世界はイリリエンが守護し、その他の事象界はディトゥア達によって護られていくこととなる。

また、“次元の扉”の開放によって、“次元の狭間”という名の、物体を伴わない幻想的な世界が誕生した。

夜になると星々が全天を覆うようになったのもこの頃からである。星々は、アリューザ・ガルドとは異なる次元世界の放つ煌めきである。

[人間の創造]

こうしてアリューザ・ガルドの運行が整ったので、アリュゼル神族は世界の守護をディトゥア神族に託し、自分達は天の彼方にて永遠に見守ろうと決意した。創造の最後にあたり、アリュゼル神族は人間を創造した。これにおいて意外にもザビュールが他の神々の導き手となり、幾多の生命が誕生していく。

最初に創造したのはエシアルル。彼らは水の事象界に属するものであるが、人間は水の中では生きていけないため、地上で最も水と近しい存在である森の加護を受ける存在となった。

次いで風の加護を受けるアイバーフィン、そして地の加護を受けるセルアンディルが創造された。火については既にドゥール・サウベレーンが守護していたので、新たな種族の創造はなされなかった。

こうしてアリューザ・ガルドは、神と人との理想郷となり、一万年にも渡って至福の時代を送ることとなる。

この後、アリューザ・ガルドが限りなく深い絶望によって支配されるなど、天帝ヴァルドデューンでさえ予想だにしなかったであろう。